从scI论文统计分析看地磅称重传感器技术领域的科研发展

根据收集的最近1o年来被 scI收录论文的分析统计数据,对目前国际上与称重传感器相关的技木学科领域的研究情况与进展做了简单介重召, 从整体上看, 我们国家的理论研究水平与国际相比相差不大。 最后介绍了部分研究成果, 对地磅称重传感器制造技术的发展情况提出见解 。

引言

科学引文索引,即 SCI( Scientific Ci,ation Index)是美国科学信息研究所( ISI)编辑出版的引文索引类刊物, 创办于1964年, scI从全球数万种期刊中选出约35oo种科技期刊,涉及数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科。依据美国情报学家加费尔德提出的科学引文分析法, scI違从它严格的选刊标准和评估程序挑选刊源,而且每年略有增减,只会列出最具影响力的、最相关的、最可信的信息,从而做到 scI收录的文献能全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果,反映当前技木领域的最新研究进展与技术发展趋势。进入 scI这一刊物的论文即为 scI论文, 通过 scI不仅能按照国家, 地区, 机构, 个人等条件检索出文献的发表情况, 还可以査看文献发表以来的引用情况, 从而了解其研究成果的高低, 并跟踪其最新的研究进展 。因此,,scI已经成过我国高校及科研単位中一个非常重要科学研究与应用的评价指标, 有着非常重要的影响 。

1985年 oIML发布 R6o?称重传感器计量规程?国际建议,将用于质量测量的负荷传感器称为称重传感器; 将用于力值计量、力值传递的负荷传感器称为力传感器。上世纪4o年代前后, 电阻应变计和电阻应变式负荷传感器(Load Cen)被研制出来后,经过几十年的发展,电阻应变式称重传感器已经在称重测力等领域占据了绝大部分,其他如电容式,压电式,石英谐振式等原理的称重传感器所占份额很小。我国称重传感器行业从上世纪八十年代开始引进国外先进技术开始发展起步, 随着国民经济, 特别是电子技术行业的快速发展, 目前已经成为了一个高度产业化的成熟行业。但是,这并不意味着与之相关的科研应用就应当被忽视;相反,了解当前科研领域的研究成果和发展现状,进而引进成熟的科研成果,将新技术、新成果转化为现实生产力,才能不断促进称重传感器行业的科技进步, 提高我国称重传感器行业未来在国际上的竟争力 。

为客观了解我国称重传感器相关的领域的科研水平和发展现状,本文通过 ISI Web of Science的 SCI检索系统,检索了近几年来涉及称重测力传感器的相关论文收录情况,并进行了简単的统计分析,希望能对我国的称重传感器相关工作者在技术研究和应用方向的选择上提供一些启示 。

1. scI文献检索结果与统计分析

1.1论文数据收集与时间分布

本文首先以“标题”=“1oad cen$”为检索i司(仅称重传感器) ,出版时间跨度为2000年2016年,共在数据库中检索出被SCI收录的科研论文178篇。从图1可以看出,近10年来,与1oad cen强相关的文献差不多平均每年都有1o~15篇左右。可见,称重传感器这一领域的科学研究与应用并非无人问津。

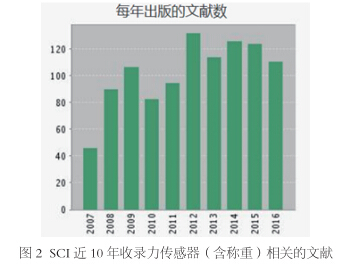

本文再以“标题”=“1oad cell$” 0R“force transducer$” 0R“force sensor$”为检索条件(整个力传感器范围, 包括称重,测力等) ,出版时间跨度为2ooo年2o16年,共检索出文献1225篇。其近十年的发表时间分布如图2所示,可以看出,在力传感器这个大范围内,其相关的研究成果有逐年上升的造势。相信在力传感器这个领域未来的发展前景还是可以期待的, 未来应该会有更多科研人员参与进来, 并创造更多科研成果。

1.2论文地区分布

对上述搜索结果进行国家/地区统计,结果如表1 (仅称重传感器) ,表2 (力传感器(含称重) )所示, 列出了发表论文数量最多的前8个国家/地区。

根据以上统计结果,可以看出,进入21世纪以来,我国在涉及到称重传感器的细分领域的研究成果并不突出,美国在这个领域的研究成果居于首位。不过,将范围扩大到力传感器(含称重)这个较大领域时,我国的研究成果表现出色,总的发表论文数量位居第一。总的来说,我国在称重测力传感器相关的科研领域与国外差距并不大。

1.3研究领域分析

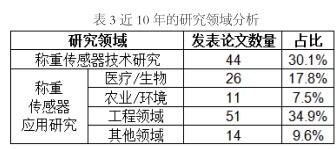

本文将相关文献按照传感器应用研究和传感器技术研究分成两大类,并进一步将涉及传感器应用研究的文献细分为医学/生物相关应用研究,农业/环境相关应用研究,工程应用研究(主要是制造装备,机械电子, 土木建筑等方面)和其他领域应用研究(如教育,科研等方面) 。由于时间精力的限制,本文仅对近1o年来( 2oo7 年~2016年) ,涉及到称重传感器(“标题”=“Load Ce11$”)的论文,共146篇文献进行了分类,结果如表3所示。

从表中可以看出,约有三分之一的文献关注点是称重传感器自身技术研究方面。所以,虽然商业化的称重传感器技术已经十分成熟, 但仍有不少学者在这一传感器技术领域进行研究, 这些文献中主要涉及的有: 电阻应变式传感器的性能提高(如计量技术提高,弹性体材料改善,动态称重技术等) ,结构改进(如多维力传感器的研究)等,以及一些新材料、新技术在称重传感器方面的应用,如MEMs技术,光纤技术,碳敏感材料技术等等(本文在后续章节详述) 。在涉及到称重传感器应用的研究方面,传统的工程领域仍然是称重传感器最主要的应用研究领域。不过,在医疗/生物领域,涉及的称重传感器的应用研究紧随其后,已经接近文献数量的五分之一 。 随着人们对健康护理要求的日益提高以及老龄化社会的到来, 今后称重传感器在这一领域势必会有更广阔的应用前景。农业/环境也是另一个值得关注的领域, 比如当前我们生活中经常提及的 PM2.5, 其精确的测量就与称重传感器有关。

2. 部分传感器技术研究成果介绍

通过对上述涉及到称重传感器技术研究领域的一些文献进行进一步査阅分析, 本文对当前涉及到称重传感器技术领域的科研成果, 按照敏感机理分类, 将几种主要的传感器技术做一些简単的介绍和谈一下笔者的见解。

2.1电阻应变式

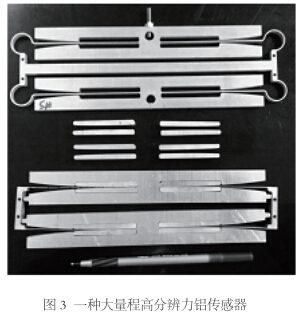

电阻应变式称重传感器是当前最广泛使用的称重传感器,经过几十年的发展,已经相当成熟。当前,涉及到电阻应变式称重传感器的研究主要集中在动态测量技术和多维力传感器这两个方面, 以这两个方面的研究论文最多, 如JacekPiskorowski 等提出了一种时域变化的动态补偿方法; Giovanni Boschetti等考虑到称重设备如多头包装秤等的振动影响, 利用模态分析技术对传感器响应进行动态补偿算法设计。 在多维力传感器研究方面, Bano, F, Gobbi, M., Corso, L等都从不同角度对提高多维力传感器的精度和可靠性做了研究。其他方面如, 0h,suka, Aki,sugu 等对蠕变的数字补偿进行了研究,提出了一种自优化嬬'变补偿参数的补偿算法。 Kluger, Jocelyn M等人等研究设计了一种非线性悬臂梁传感器, 以实现较大的测试量程, 同时保证传感器在小量程段仍然具有较高的分辨力,其样机如图3所示。

2.2硅材料/MEMS技术

田Ms传感器是随着集成电路 Ic技术的发展而兴起的。 发展至今, 基于 MEMs硅技术的圧力传感器实际上已经十分成熟,但是其在力传感器方面的应用还是较为少见的。究其原因可能还是当前产品的主要性能指标较低以及安装结构不同于传统的传感器(如Honeywen的 Fs系列力传感器) 。本文统计的 scI收录文献[8,9,10]等都对基于MEMS及硅材料的1oad ce11进行了研究。 利用 MEMs硅技术制造称重传感器的优点还是十分突出的,如易于大批量生产, 一致性好,抗过载能力强, 可靠性高, 同时易于与其他电路如ADc进行集成,做成数字化、智能化传感器。以GE Druck的Ems硅圧阻式圧力传感器 uNIK5ooo为例, 其补偿方式与传统电阻应变式传感器类似, 仅靠模拟补偿技术, 已经可以做到最高 o.o5%精度等级的压力传感器。若通过设计创新,使基于 MEMs硅压阻的力传感器测试安装方式与传统应变式称重传感器兼容, 应当具有一定的应用前景 。

2.3光纤式

基于光纤的称重传感器并不是一个新事物。 国内已经有不少学者进行了相关研究。 其原理是基于布拉

格光湖(FBG)原理制成应变传感器。光纤称重传感器的主要优点在于信号稳定,抗干扰性强,灵敏度高,频带宽动态范围大,単根测量导线可以连接多个传感器,降低了布线工作量;同时,光纤白身的疲芳特性、应变极限和耐老化性能都比传统应变计好,还耐水、高压等环境,故可以使用在如长距离,防爆,高压等一些特殊应用场合。本文统计的 scI收录文献分别介绍了一种新型光纤称重传感器的设计, 以及光纤称重传感器在 wIM(动态称重)中的应用。也有人认为光纤传感器的稳定性不高, 笔者认为实际上问题主要在于目前国内的一些光纤传感器厂家的生产工艺还比较落后, 并非光纤应变传感器自身问题, 以笔者所见, 光纤传感器中类似于应变片的贴片工艺的相关工艺仍有待改进提高; 另外, 光纤 FBG也可以制成温湿度传感器, 所以在设计光纤测力传感器时, 也需要更多考虑多种因素的影响, 当然利用光纤实现温度, 应变的同步测量也是一个解决方案 。

2.4碳材料

有关碳材料方面的研究是当前国际上科研领域的研究热点, 如碳纳米管和石墨烯的研究正是方兴未艾。 实际上,这两种碳材料在力传感器领域也有潜在的应用价值。本文统计的 scI收录文献就分别介绍基于碳纳米管材料制作的高灵敏度1oad cen和柔性拉力1oad cen。在这方面,我们国内的研究并不落后,如常州大学丁建宁教授的研究 閉 队已经成功将普通橡胶复合碳纳米管材料制成超弹性导电体 。 与传统的弹性导电体相比, 最大的优势是把大弹性形变与电阻稳定性有机统一起来 K期以来这是一个世界级难题 。 这是一种极好的应变传感器,其形变能力是商业化金属应变传感器的2oo倍。可以预见,这种大形变弹性材料在柔性机器人、工业传感器等多个方面有着巨大的应用前景。

在本次统计的 SCI文件,还有其他技术,如 ul'ra-Fas'LC,基于 LTCC陶瓷,光机电原理, 电磁力原理, 磁弹性原理以及厚膜工艺等等技术的称重传感器, 在此就不再一一做介绍了 。

3. 结束语

通过以上初步的统计分析可见,进入21世纪以来,涉及到力传感器(含称重)相关技术和应用的研究正逐步增加。同时,从高水平文献数量上来看,我国在涉及力传感器(含称重)相关技术和应用的研究能力和水平与国外相比并不落后。当然,在具体细分领域,各国学者的研究重点可能并不相同,对此本文不做深入探讨。 为进一步促进我国称重测力传感器今后的科研和应用的发展, 也可以考虑进一步提高和扩大高校及科研机构和企业的合作范围, 一方面可以加快科研成果的转化, 实现产学研一体化, 另一方面也加强了人才的对口培养, 充实了企业的后备力量。